Ditulis oleh: Galih Widiyanto

Beberapa waktu lalu, media sosial ramai oleh berita penemuan bunga Rafflesia hasseltii di Sumatra Barat oleh tim peneliti dari Inggris Raya dan Indonesia. Antusiasme publik pun bermunculan. Namun, perhatian kemudian bergeser pada unggahan Twitter dari akun resmi Universitas Oxford yang hanya menyoroti Chris Thorogood, peneliti asal Inggris Raya. Unggahan tersebut tidak menyebutkan peran Septian (Deki) Andriki, Joko Ridho Witono, dan Iswandi, peneliti serta botanis lapangan asal Indonesia yang juga tergabung dalam tim.

Gambar 1. Unggahan twitter dari akun Universitas Oxford

Akibat unggahan tersebut, publik menilai bahwa peran peneliti dan botanis lapangan asal Indonesia—yang tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga mendedikasikan bertahun-tahun hidup mereka untuk ekspedisi ini—menjadi terpinggirkan. Namun, bukan hanya memicu berbagai komentar dan diskusi, twit tersebut juga dapat menjadi studi kasus di bidang komunikasi sains. Pasalnya, praktik komunikasi sains yang hanya menyoroti peran peneliti dari golongan tertentu berpotensi melanggengkan budaya diskriminatif di dunia akademik maupun di ruang publik.

Lebih jauh, tidak hanya institusi akademik, kita sebagai praktisi komunikasi sains yang bekerja di luar lingkup akademik pun tidak lepas dari risiko mereproduksi narasi yang bisa menindas kelompok lain. Kenapa bisa terjadi? Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh komunikator sains untuk melawan narasi semacam ini?

Ketika Narasi Diskriminatif Memasuki Institusi Akademik dan Bidang Komunikasi Sains

Melalui sebuah paper yang membahas dampak ‘tidak terlihat’ dari komunikasi sains, Karlisa A. Callwood, Marissa Weiss, Rose Hendricks dan and Temis G. Taylor menjelaskan alasan di balik menyebarnya budaya rasisme di dunia sains, teknologi dan matematik (STEM). Terlebih, potensi keterlibatan praktisi dan pelatihan komunikasi sains dalam menyebarluaskan budaya tersebut.

Menurut paper tersebut, budaya rasisme hadir di dunia STEM karena institusi tersebut diatur oleh sistem yang menguntungkan orang-orang kulit putih. Sistem ini disebut sebagai Budaya Supremasi Kulit Putih, terminologi yang pertama kali dicetuskan oleh Jones dan Okun (2001). Di Amerika Serikat sendiri, 67% pekerja kulit putih mendominasi sektor STEM. Di sektor akademik pun serupa, di mana laki-laki dan perempuan kulit putih masih mendominasi. Hal yang sama juga terjadi di Inggris Raya di mana 65% laki-laki kulith putih yang mendominasi pasar kerja STEM.

Callwood dkk. berargumen bahwa rasisme di dunia STEM dapat muncul ketika peneliti kulit putih mendominasi ruang-ruang kepemimpinan di institusi akademik. Dalam situasi tersebut, kelompok dominan yang mengambil keputusan-keputusan penting kerap abai terhadap praktik-praktik yang mengarah pada tindakan rasisme, karena dampak dari bias yang mereka ciptakan tidak mereka rasakan secara langsung.

Sebagai contoh, menurut Hoppe dkk. (2019), panel penilai hibah yang mayoritas anggotanya berkulit putih lebih sering mengarahkan pendanaan ke topik-topik yang diminati oleh pemohon kulit putih. Akibatnya, proposal hibah NIH (lembaga penelitian medis di Amerika Serikat) yang dipimpin oleh peneliti utama (PI) kulit putih, memiliki peluang didanai 1,7 kali lebih besar dibandingkan proposal yang dipimpin oleh PI kulit hitam.

Bila kasus-kasus tersebut terjadi di konteks akademik, bagaimana komunikator sains bisa terlibat dalam menyebarkan narasi yang diskriminatif?

Sebagai bidang yang menjembatani dunia akademik dengan publik, komunikasi sains memiliki tanggung jawab atas bagaimana seharusnya sains disampaikan ke masyarakat umum. Sayangnya, menurut Callwood dkk., komunikator sains bisa ikut melanggengkan budaya Supremasi Kulit Putih dengan penyebarluasan narasi yang menggambarkan sains bersifat netral dan tidak memihak.

Padahal, jika meminjam model Nature of Science dari Erduran dan Dagher (2014), kita dapat melihat bahwa sains tidak hanya mencakup pengetahuan (knowledge) dan metode (methods and methodological rules), tetapi juga memiliki dimensi sosial. Dimensi ini meliputi institusi penyelenggara sains (social organizational interactions), struktur kekuasaan akademik (political power structures), serta sistem keuangan yang menopangnya (financial systems).

Gambar 2. Gambaran sains yang menyeluruh (Nature of Science) dari Erduran dan Dagher, (2016).

Dengan menyebarkan narasi sains yang objektif, netral dan tidak memihak, komunikator sains berisiko mengabaikan dimensi sosial dalam dunia akademik, di mana relasi kuasa masih kerap terjadi oleh mereka yang memiliki wewenang. Akibatnya, praktik-praktik perundungan, seksisme, hingga kekerasan seksual dapat terus terjadi, bahkan di institusi akademik terkemuka di dunia, mulai dari Universitas Dartmouth di Amerika Serikat, Institut Max Planck di Jerman, hingga Universitas Gadjah Mada di Indonesia.

Keterlibatan institusi akademik di Israel dalam okupasi militer hingga genosida di Palestina juga menunjukkan, sains yang dikendarai oleh institusi akademik, tidak selalu bersifat netral. Bahkan, dapat mendukung pelanggaran hak asasi manusia. Dengan turut menggambarkan dimensi sosial dari sains, kita dapat memahami bahwa institusi akademik yang menjalankan sains bisa berperilaku tidak netral dan memiliki keberpihakan.

Bagaimana Komunikator Sains Bisa Melawan

Menjadi komunikator sains bukan pekerjaan mudah. Di satu sisi, kita berupaya mendukung publik agar lebih memahami dan mengapresiasi sains. Tapi di sisi lain, ada rambu-rambu yang perlu kita kenali agar komuniktor sains tidak terjebak dalam memberikan narasi dan melakukan tindakan yang diskriminatif. Lantas, praktik dan pelatihan komunikasi sains seperti apa yang bisa kita lakukan agar tidak turut melanggengkan narasi tersebut?

Masih mengutip paper karya Karlisa A. Callwood, Marissa Weiss, Rose Hendricks dan and Temis G. Taylor, terdapat empat pendekatan yang praktisi dan pemberi pelatihan komunikasi sains bisa lakukan untuk melawan penyebaran narasi yang berlandaskan Budaya Supremasi Kulit Putih. Tentu empat pendekatan ini bukan resep universal. Namun, dalam hal ini, kita bisa menggunakan empat pendekatan tersebut sebagai landasan dalam mempraktikkan komunikasi sains yang tidak hanya menghindari perilaku rasis, tetapi juga menindas kepercayaan, gender, disabilitas dan identitas kelompok termarjinalkan lain. Empat pendekatan tersebut meliputi: Pemeriksaan, Pengakuan, dan Akuntabilitas yang Autentik; Representasi; Praktik Responsif Budaya; dan Keikutsertaan.

Pada pendekatan pertama, Pemeriksaan, Pengakuan, dan Akuntabilitas yang Autentik. Melalui pendekatan ini, komunikator sains dapat menelaah secara kritis bagaimana praktisi, pemberi pelatihan, atau institusi komunikasi sains bisa—atau telah—berperan dalam sistem yang melakukan atau melanggengkan tindakan yang diskriminatif dan menindas kelompok lain.

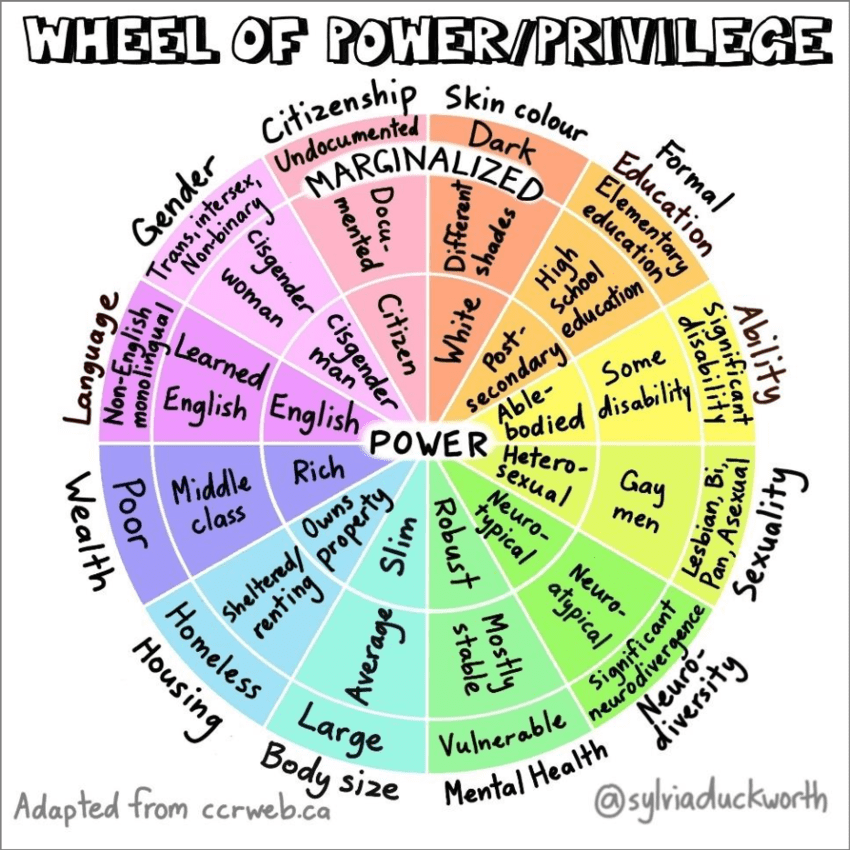

Salah satu cara untuk menelaah secara kritis bagaimana komunikator sains bisa terlibat dalam tindakan yang diskriminatif, kita dapat menggunakan Model Roda Kekuasaan/Keistimewaan yang dikembangkan oleh Sylvia Duckworth. Model ini memberikan gambaran akan privilese yang seseorang bisa miliki, baik secara pribadi maupun institusional, serta bagaimana hak istimewa tersebut berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki dibandingkan dengan kelompok lain yang lebih termarjinalkan.

Gambar 3. Model Roda Kekuasaan/Privilese oleh Sylvia Duckworth.

Dengan menggunakan model tersebut, kita dapat mengakui celah perilaku diskriminatif apa saja yang bisa kita lakukan terhadap berbagai kelompok yang termarjinalkan. Sehingga di kemudian hari, kita bisa memperbaiki dan menjaga akuntabilitas diri maupun institusi. Semisal, dengan membuat kanal umpan balik sehingga komitmen inklusivitas kita selalu bisa dikawal dan dipertanggungjawabkan.

Pendekatan selanjutnya adalah memprioritaskan Representasi. Dalam tulisannya, Callwood dkk. berfokus pada pengangkatan publikasi atau pencapaian peneliti kulit berwarna, dan tidak hanya menyoroti peneliti kulit putih. Namun, dalam konteks komunikasi sains yang inklusif, pendekatan ini dapat dimaknai lebih luas, yakni dengan menghadirkan representasi yang beragam, mulai dari ras, gender, orientasi seksual, disabilitas, hingga identitas lainnya.

Pendekatan ini tidak hanya berfokus untuk menampilkan gambaran sains yang lebih inklusif, tetapi juga berupaya mendistribusikan keuntungan secara lebih adil kepada para ilmuwan yang terlibat, terlepas dari identitas mereka. Hal ini penting karena representasi ilmuwan di ruang publik dapat memengaruhi berbagai keuntungan profesional yang mereka peroleh. Keuntungan tersebut seperti jumlah sitasi, kemungkinan mendapatkan dukungan pendanaan di masa mendatang, hingga peluang memperoleh penghargaan dan pengakuan. Seperti halnya pada kasus penemuan bunga Raflesia Haseltii beberapa waktu lalu. Peneliti asal Oxford mendapatkan pengakuan dari berbagai media internasional, tetapi penghargaan serupa tidak diberikan kepada anggota tim peneliti lain asal Filipina, Indonesia dan Malaysia yang berkontribusi besar dalam penulisan artikel dan pengolahan data penelitian.

Lebih jauh, produk komunikasi sains yang mengedepankan sebuah pencapaian ilmiah hanya sebagai pencapaian individu, juga merupakan mitos yang perlu komunikator sains hindari. Pasalnya, narasi ini abai pada kenyataan bahwa sebuah pencapaian di dunia akademik, besar kemungkinan merupakan hasil kerja banyak orang di belakangnya yang mencakup kerja sama antara peneliti, pelajar, donor, hingga masyarakat lokal.

Selain itu, individu atau institusi yang memberikan pelatihan komunikasi sains juga perlu untuk mempertimbangkan representasi. Untuk mengedepankan ketetwakilan dari beragam latar belakang, para penyedia pelatihan komunikasi sains dapat berinisiatif meminimalisir batas-batas yang menyulitkan partisipasipan pelatihan. Semisal, dengan mengurangi biaya partisipasi, menimbang platform yang lebih inklusif dan dapat dengan mudah diakses, hingga memberikan bantuan penerjemah atau juru bahasa isyarat. The 500 Women Sciensists Guide to Inclusive Science Meeting memberikan salah satu contoh panduan yang deskriptif dan mendalam terkait terkait pengadaan kegiatan komunikasi sains yang inklusif.

Pendekatan ketiga berkaitan dengan Praktik Komunikasi Sains yang Responsif dan Berbudaya. Secara sederhana, pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan individu atau komunitas yang diajak berkomunikasi melalui dialog. Tujuannya bukan hanya untuk menghargai kepercayaan dan minat masyarakat yang mengonsumsi produk komunikasi sains atau menjadi peserta pelatihan, tetapi juga untuk memahami pengalaman, pemahaman, serta cara pandang mereka terhadap dunia.

Dengan mengakomodasi perbedaan tersebut, komunikator sains dapat mengenali dengan lebih baik siapa audiens yang mereka ajak bicara dan bagaimana audiens tersebut memaknai informasi yang disampaikan. Hal ini memungkinkan terbangunnya proses komunikasi sains yang partisipatif sekaligus efisien, dengan mempertimbangkan informasi apa yang perlu dan relevan bagi masyarakat, serta batas-batas informasi yang tidak perlu dipaksakan oleh komunikator sains.

Model komunikasi sains yang mengutamakan dialog ini dikenal sebagai Model Partisipasi, di mana ilmuwan, komunikator sains, masyarakat, hingga pembuat kebijakan berada dalam posisi setara untuk mendiskusikan arah kolaborasi maupun tujuan dari komunikasi sains yang dilakukan. Model ini berlawanan dengan Model Defisit, yang berangkat dari asumsi bahwa masyarakat belum memiliki pengetahuan yang relevan.

Pendekatan terakhir adalah tentang Keikutsertaan. Seperti prinsip inklusivitas di bidang disiplin akademik lain, pendekatan ini berupaya untuk mengurangi dan melawan perilaku yang membuat iklim yang tidak aman dan nyaman. Terutama, untuk seluruh subjek yang terlibat dalam praktik komunikasi sains yang kita lakukan. Pendekatan ini bisa mencakup upaya aktif dalam menyuarakan perlawanan terhadap sistem yang menindas, terutama ketika kita memiliki wewenang atau status; mengadakan kegiatan hingga penulisan penelitian bersama antara peneliti dengan komunitas yang termarjinalkan; hingga berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas diri dan subjek lain yang terlibat ketika mengomunikasikan sains

Melihat Konteks Komunikasi Sains di Indonesia

Pada akhirnya, paper karya Callwood dkk. membuka wawasan kita mengenai budaya supremasi kulit putih di dunia STEM dan komunikasi sains, sekaligus menawarkan empat pendekatan yang dapat menjadi landasan dalam merancang praktik serta pelatihan komunikasi sains yang lebih inklusif. Namun demikian, kita perlu menyadari faktor-faktor lain seperti sosial-politik, budaya, hingga gender yang melatarbelakangi para penulis sehingga temuan dan argumen dalam paper tersebut belum tentu sepenuhnya sejalan dengan konteks di Indonesia.

Sebagai contoh, Budaya Supremasi Kulit Putih mungkin tidak hadir secara fisik di institusi STEM di Indonesia. Namun, narasi dan praktik penindasan yang berakar pada faktor lain seperti gender, suku, agama, atau ras, bisa jadi hadir dan bahkan telah membudaya. Oleh karena itu, sebagai praktisi dan penyelenggara pelatihan komunikasi sains, kita tetap perlu menganalisis narasi-narasi diskriminatif serupa yang berpotensi menindas kelompok lain, baik yang dilandasi oleh Budaya Supremasi Kulit Putih, ataupun yang berakar dari tindakan diskriminatif terhadap kelompok yang termarjinalkan lainnya.

Pertanyaan selanjutnya: apakah kita, sebagai komunikator sains, telah secara reflektif mengevaluasi pikiran dan sikap pribadi kita sendiri, serta memiliki kemauan untuk melawan sistem yang masih berperilaku diskriminatif di sekitar kita?

—

Referensi

Callwood KA, Weiss M, Hendricks R and Taylor TG (2022) Acknowledging and Supplanting White Supremacy Culture in Science Communication and STEM: The Role of Science Communication Trainers. Front. Commun. 7:787750. doi: 10.3389/fcomm.2022.787750

Dagher, Z. R., & Erduran, S. (2016). Reconceptualizing the nature of science for science education. Science & Education, 25(1–2), 147–164. https://doi.org/10.1007/s11191-015-9800-8

Gusti.Grehenson. (2025, April 9). UGM Beri Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual di Fakultas Farmasi. Universitas Gadjah Mada. https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-beri-sanksi-pelaku-kekerasan-seksual-di-fakultas-farmasi/

Inclusive Scientific Meetings — 500 women scientists. (n.d.). 500 Women Scientists. https://500womenscientists.org/inclusive-scientific-meetings

Nadeem, R., & Nadeem, R. (2025, April 24). STEM jobs see uneven progress in increasing gender, racial and ethnic diversity. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/social-trends/2021/04/01/stem-jobs-see-uneven-progress-in-increasing-gender-racial-and-ethnic-diversity/

National Center for Education Statistics. (n.d.). Fast Facts: Race/ethnicity of college faculty (61). https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=61

Ridlo, I. A. (2025, November 24). Oxford’s Rafflesia messaging sparks debate over representation, scientific credit, and global South visibility. ScienceWatchdog.id. https://sciencewatchdog.id/2025/11/24/oxfords-rafflesia-messaging-sparks-debate-over-representation-scientific-credit-and-global-south-visibility/

Shattuck, S. (2024, December 26). How Dartmouth’s sexual harassment scandal transformed the lives of these women in science. Scientific American. https://www.scientificamerican.com/video/how-dartmouths-sexual-harassment-scandal-transformed-the-lives-of-these/

Tinggalkan komentar